| 引用本文: | 王浩祥, 李广利, 杨靖, 肖尧, 王小永, 徐应洲, 许先贵, 崔凯. 高压捕获翼构型亚跨超流动特性数值研究. 力学学报, 2021, 53(11): 3056-3070. doi: 10.6052/0459-1879-21-059 |

| 摘 要: |

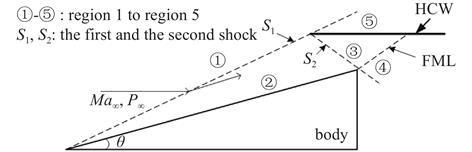

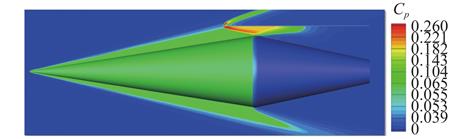

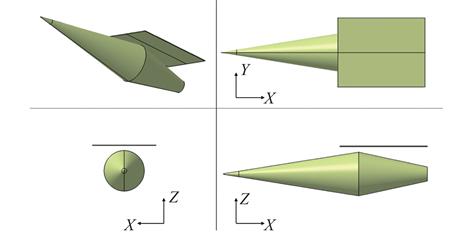

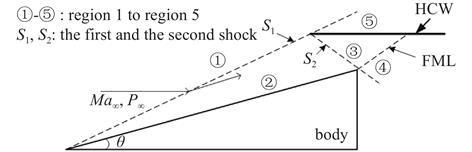

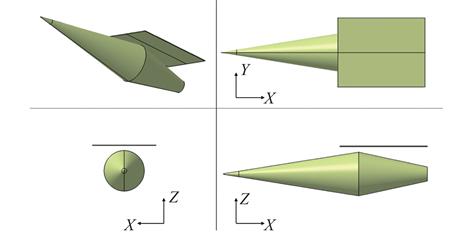

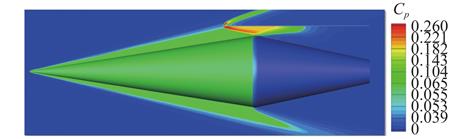

为研究高压捕获翼布局在亚跨超条件下的流动特性, 选取圆锥−圆台机体组合捕获翼概念构型, 在马赫数0.3 ~ 3速域范围内, 选取典型状态点, 采用数值模拟在 0°攻角条件下进行了计算和分析. 结果表明, 在整个速域范围内, 由于机体与捕获翼在对称面附近的垂向距离最小, 因此二者之间的气动干扰最为明显, 且沿展向逐渐减弱. 同时, 随马赫数增大, 机体与捕获翼间的流场结构明显不同, 具体表现为: 当Ma<0.

5时, 未出现流动分离现象, 当Ma>0.5时, 机体后段开始出现明显的流动分离, 由于捕获翼与机体形成先收缩后扩张的等效通道, 捕获翼下表面和机体上表面的压力均先减小后增大; 进入跨声速速域后, 在捕获翼的影响下, 流动分离更加明显, 机体与捕获翼之间开始出现激波, 并且与分离区相互作用, 同时出现激波串, 捕获翼下表面产生明显的压力波动现象, Ma=1.5时, 通道内激波位置基本到达机体尾部, 分离区基本消失; 当Ma>2以后, 整个流场呈现以激波为主导的结构形式, 捕获翼下表面和机体上表面的压力分布逐渐趋于平缓.

|